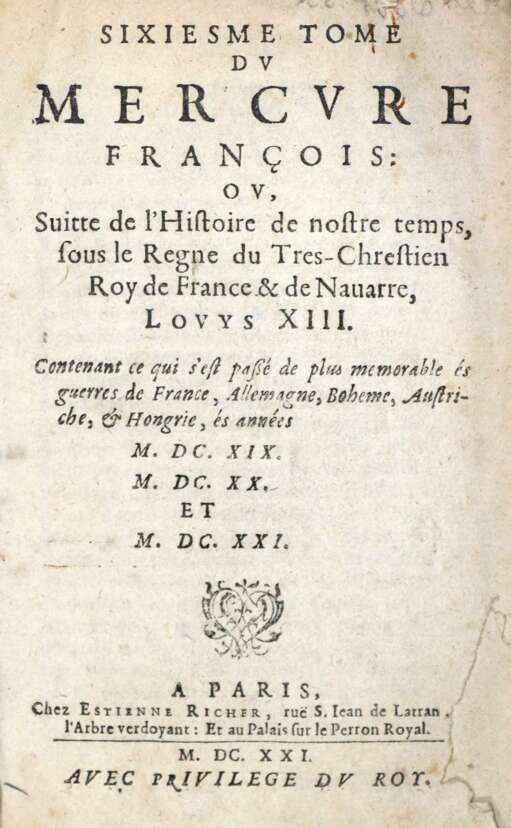

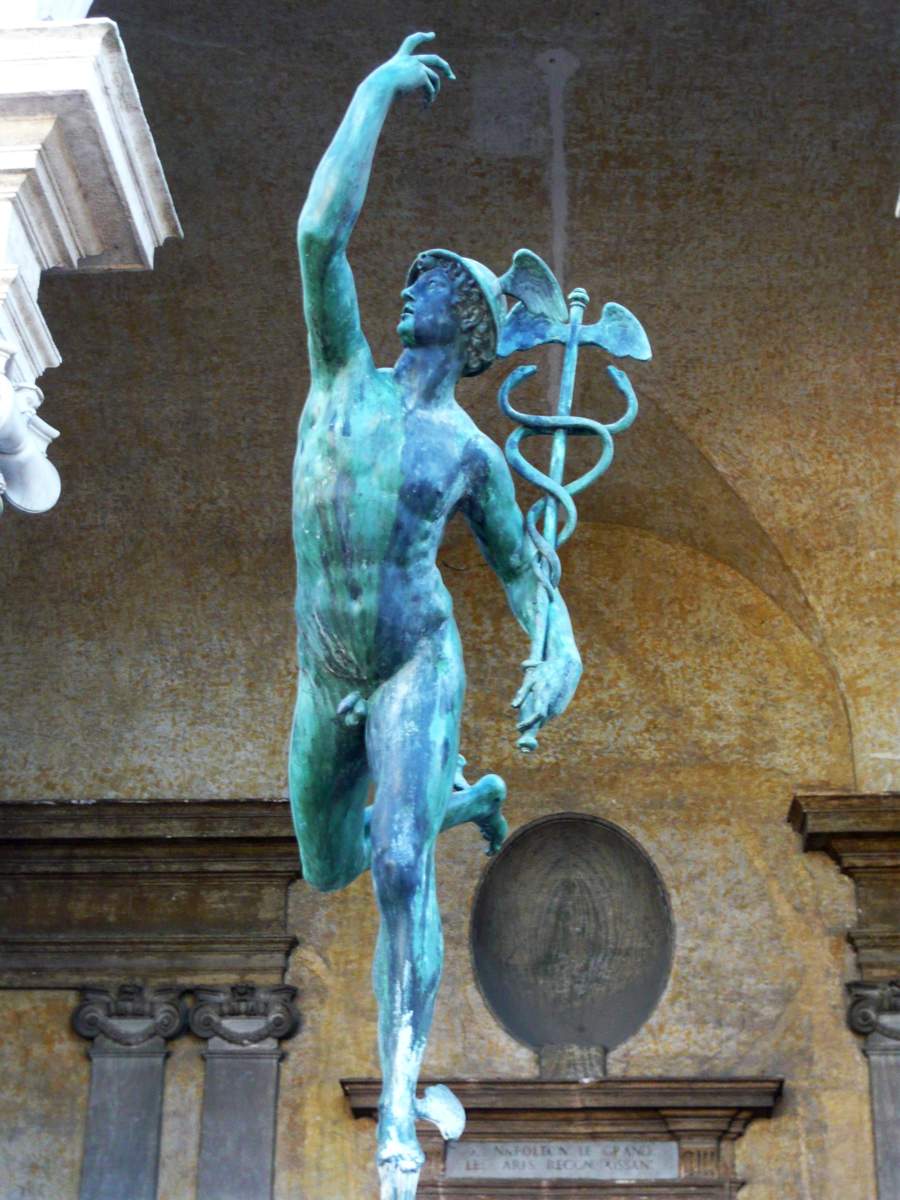

Le mercure philosophique, ou mercure des philosophes, ou Notre Mercure, est une substance hypothétique que les alchimistes distinguaient du mercure métallique (appelé, par eux, mercure vulgaire ou commun). Dans sa portée symbolique liée à l'hermétisme c'est le principe féminin générateur du monde.

Définition

Dans la plupart des cas, l'expression désigne l'ingrédient initial de la pierre philosophale, c'est-à-dire des substances très diverses et sans rapport avec le mercure métallique, ou même les métaux, comme la rosée, l'humus, l'urine, etc. Mais de nombreux alchimistes vont suivre l'idée du pseudo-Geber dans sa Summa perfectionnis (Somme de la perfection) au XIIIe siècle, que la pierre philosophale doit être faite de la substance de base qui compose les métaux et qu'utilise la nature pour les fabriquer. Le pseudo-Geber introduisit aussi la théorie dite du « mercure seul », qui contrairement à la théorie alchimique classique selon laquelle les métaux sont composés de mercure et de soufre, soutient que les métaux précieux sont essentiellement faits de mercure, et que le soufre agit comme une impureté.

Chez certains auteurs qui voient dans l'œuvre alchimique l'expression d'un symbolisme philosophique ou métaphysique le mercure représente le principe passif ou féminin, extérieur et centripète, comparable d'une certaine façon au yin du taoïsme de la philosophie chinoise, et dont l'interaction complémentaire avec le soufre (principe actif) produit le sel c'est-à-dire le monde corporel ou individuel.

L'école mercurialiste

Au XVIIe siècle, l'alchimie est dominée par l'école mercurialiste

Définitions

En 1653, l'alchimiste Pierre-Jean Fabre définit ainsi cette substance :

— Pierre-Jean Fabre, Maniscriptum ad Fridericum

.

Au XVIIIe siècle les Lumières adoptent un ton plus réservé. En 1785, Buffon rappelle les principes sous-tendant la théorie, mais insiste sur l'aspect spéculatif de l'existence d'une telle substance :

— Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle des minéraux

.

Références

Voir aussi

- Alchimie

- Alkahest

- Portail de la philosophie