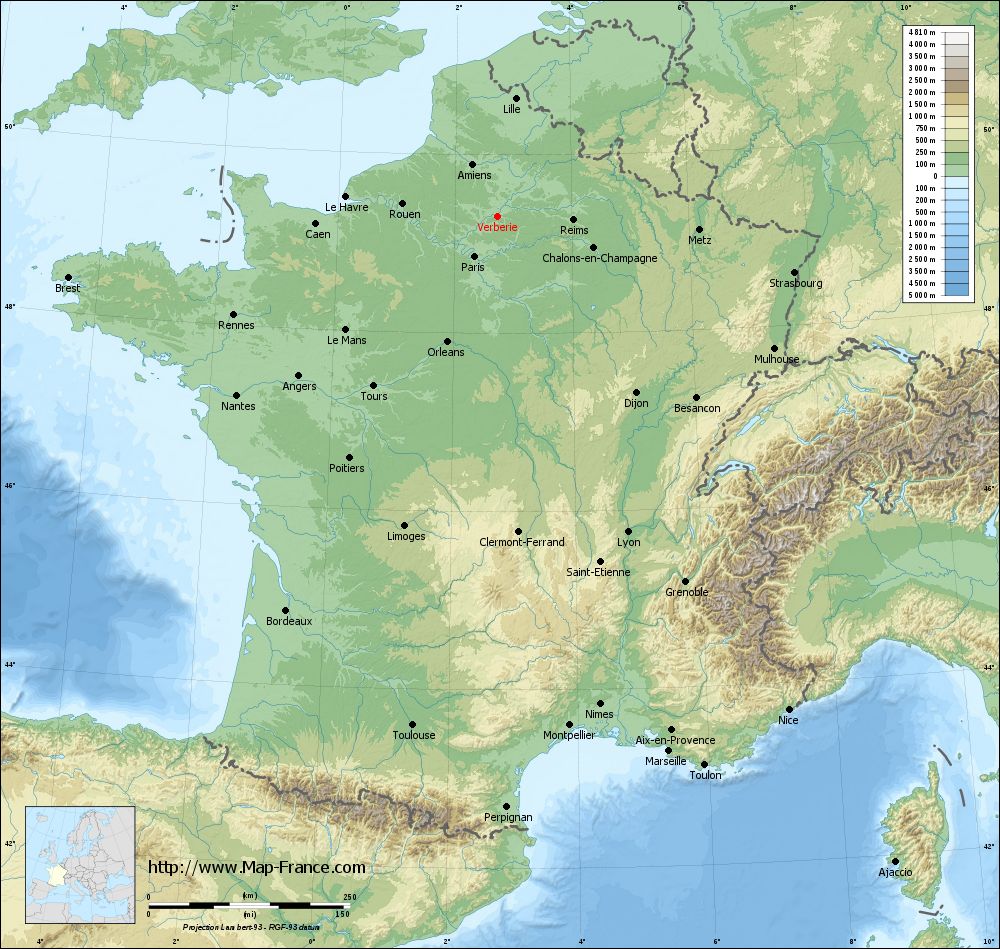

Verberie est une commune située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

Géographie

Localisation et communes limitrophes

La commune est située dans le département de l'Oise, près de la rive gauche de la rivière Oise et sur l'embouchure de l'Automne, entre Senlis et Compiègne, sur l'itinéraire de la LGV Nord et non loin de celui de l'autoroute A1.

Verberie est une petite ville résidentielle et industrielle à caractère rural.

La distance orthodromique avec la capitale, au sud-ouest, est de 57 km. Le chef-lieu de l'arrondissement de Senlis est éloigné de 16 km, et le chef-lieu d'arrondissement de Compiègne de 13 km. L'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est situé à 38 km au sud.

La commune se trouve dans l'aire d'attraction de Paris, dans la zone d'emploi de Compiègne et est la ville centre de son unité urbaine et de son bassin de vie.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Lacroix-Saint-Ouen, Longueil-Sainte-Marie, Raray, Rhuis, Rivecourt, Saint-Sauveur, Saint-Vaast-de-Longmont, Saintines et Villeneuve-sur-Verberie.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 15,05 km2 ; son altitude varie de 30 à 125 mètres.

Avec un territoire communal de forme très irrégulière, Verberie compte huit communes limitrophes, dont deux de l'autre côté de l'Oise : Rivecourt et Longueil-Sainte-Marie. En plus, au hameau de la Borde (commune de Raray), où quatre communes se rapprochent, Verberie rencontre Néry en un point. Les deux communes ne se côtoient toutefois pas. Le milieu de l'Oise marque la limite nord de la commune sur environ 6,4 km. Au niveau du bourg, le territoire se rétrécit à 750 m environ. À l'ouest, de part et d'autre de la ligne à grande vitesse, il remonte sur la plateau du Valois, dominé par de vastes surfaces agricoles. S'y trouve le point culminant de la commune, à 125 m au-dessus du niveau de la mer, au nord de la Borde. Le versant nord du plateau présente un relief accidenté et est couvert de bois ; il est incisé par d'étroits vallons appelés des cavées. L'une de ces cavées, le fond de Noël-Saint-Martin, est en partie située sur Verberie. À l'est du bourg, l'on se situe sur la commune de Saint-Vaast-de-Longmont dont la paroisse a été détachée de celle de Verberie. Le secteur au nord du bourg représente plus de la moitié du territoire communal et contraste fortement avec le secteur occidental déjà décrit : il est constitué d'une partie de la plaine alluviale de l'Oise et de l'Automne, et est couvert de sablières, de prairies et de bois. Ici ce sont les limites de la forêt de Compiègne qui délimitent le territoire de Verberie, au nord-est. Aucune parcelle de cette forêt domaniale n'est située sur Verberie. Le territoire communal arrive près du hameau de la Mabonnerie de Saint-Sauveur. Le petit château qui lui a donné son nom est situé sur la commune de Verberie.

L'ensemble de la ville, à l'exception des dernières maisons sur la RD 932a en direction de Senlis, est construite sur des alluvions modernes. De même, l'ensemble du sous-sol de la plaine alluviale de l'Oise et de l'Automne qui occupe le secteur nord du territoire communal est constitué d'alluvions. Elles sont modernes, sauf à l'extrémité nord du territoire, où les alluvions modernes ne sont présentes que sur une bande de terrain de 500 m de large. Cette dernière rétrécit successivement puis disparaît presque entièrement peu avant le pont de Lacroix-Saint-Ouen, où elle s'élargit de nouveau. Ce sont des alluvions anciennes qui constituent la plaine jusqu'au-delà de la lisière de la forêt de Compiègne. Elles font même une longue incursion dans la forêt sur la commune de Lacroix-Saint-Ouen, au sud du village. Sinon, la forêt de Compiègne à proximité de Verberie, ainsi que la partie inférieure du versant nord du plateau du Valois, repose sur une strate datant de l'Yprésien inférieur, c'est-à-dire du Sparnacien. Pour la partie basse du coteau, il s'agit d'argile plastique ainsi que de lignites. En remontant le coteau, y succède l'Yprésien supérieur (c'est-à-dire le Cuisien) avec des sables de Cuise et de l'argile de Laon, puis le Lutétien indifférencié. Le plateau est généralement couvert de limon des plateaux ou de lœss selon les endroits. Cependant, le Lutétien fait des incursions sur le plateau dans le prolongement des cavées et accidents du terrain. C'est par exemple le cas au-delà de la limite sud du territoire communal,.

Hydrographie

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin Seine-Normandie.

Elle est drainée par l'Oise, l'Automne, le ru du Goderu, la dérivation de Verberie, l'Automne, le cours d'eau 01 de la Verberie et le Fond de Noel,,.

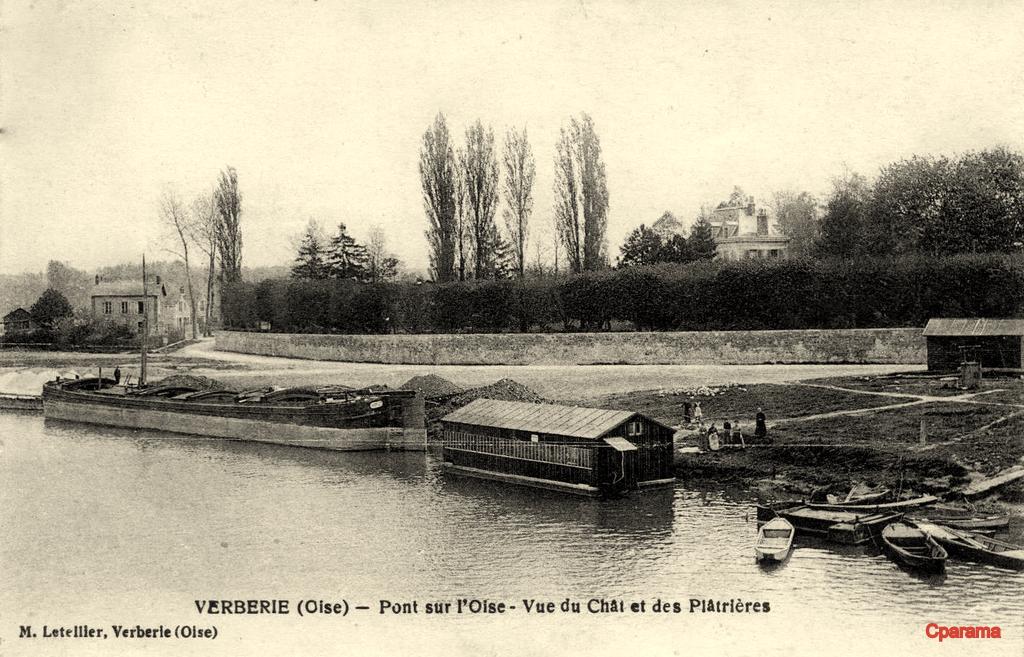

L'Oise prend sa source en Belgique, à 309 mètres d'altitude, dans l'ancienne commune de Forges et se jette dans la Seine à 20 mètres d'altitude, au Pointil en rive droite et en aval du centre de Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines. D'une longueur 341 kilomètres, elle est presque entièrement navigable et bordée de canaux sur 104 kilomètres.

L'Automne, d'une longueur de 34 km, prend sa source dans la commune de Villers-Cotterêts et se jette dans l'Oise (rive gauche) à Longueil-Sainte-Marie, après avoir traversé 19 communes. Les caractéristiques hydrologiques de l'Automne sont données par la station hydrologique située sur la commune de Saintines. Le débit moyen mensuel est de 1,99 m3/s. Le débit moyen journalier maximum est de 7,07 m3/s, atteint lors de la crue du . Le débit instantané maximal est quant à lui de 7,86 m3/s, atteint le .

Sept plans d'eau complètent le réseau hydrographique : la sablière 1 de la Plaine d'Herneuse (8,2 ha), la sablière 2 de la Plaine d'Herneuse (8,9 ha), la sablière 3 de la Plaine d'Herneuse (7,2 ha), la sablière 4 de la Plaine d'Herneuse (5,5 ha), la sablière de la Corroie (8,5 ha), la sablière de la Remise d'Herneuse (6,9 ha) et la sablière des Gats (35,5 ha),.

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Sensée ». Ce document de planification concerne un territoire de 287 km2 de superficie, délimité par le bassin versant de l'Automne. Le périmètre a été arrêté le et le SAGE proprement dit a été approuvé le puis révisé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Automne (S.A.G.E.B.A).

La qualité des cours d'eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l'eau et l'Agence française pour la biodiversité.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est dans une zone de transition entre le climat océanique et le climat océanique altéré et est dans la région climatique Nord-est du bassin Parisien, caractérisée par un ensoleillement médiocre, une pluviométrie moyenne régulièrement répartie au cours de l'année et un hiver froid (3 °C).

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 11 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 714 mm, avec 10,3 jours de précipitations en janvier et 8,4 jours en juillet. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Margny-lès-Compiègne à 14 km à vol d'oiseau, est de 11,2 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 633,5 mm,. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022.

Urbanisme

Typologie

Au , Verberie est catégorisée petite ville, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022.

Elle appartient à l'unité urbaine de Verberie, une agglomération intra-départementale regroupant deux communes, dont elle est ville-centre,,.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne,. Cette aire regroupe 1 929 communes,.

Occupation des sols

Selon la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), l'occupation des sols de la commune est marquée par l'importance des territoires agricoles (58,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (59,4 %).

La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (49,6 %), forêts (16 %), eaux continentales (10,4 %), zones urbanisées (9,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (5,3 %), prairies (5,2 %), zones agricoles hétérogènes (4,1 %).

L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Habitat et logement

En 2021, le nombre total de logements dans la commune était de 1 905, alors qu'il était de 1 891 en 2016 et de 1 745 en 2011.

Parmi ces logements, 90 % étaient des résidences principales, 1,7 % des résidences secondaires et 8,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 59,5 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 40,1 % des appartements.

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Verberie en 2021 en comparaison avec celle de l'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi la faible proportion des résidences secondaires et logements occasionnels (1,7 %) par rapport au département (2,4 %) et à la France entière (9,7 %).

Voies de communication et transports

Verberie se situe au carrefour de l'ancienne route nationale 32 Senlis - Compiègne, l'actuelle RD 932a, avec la RD 123. Cette dernière arrive de Pont-Sainte-Maxence par Pontpoint, puis remonte la vallée de l'Automne en direction d'Orrouy, avec possibilité de rejoindre Crépy-en-Valois par la RD 116. En outre, la RD 26 quitte Verberie en direction du nord, vers Longueil-Sainte-Marie et la RN 31 plus au nord. Deux voies communales font communiquer Verberie avec Saint-Vaast-de-Longmont.

Deux axes de circulation importants passent à proximité du territoire communal. La voie rapide de la RD 200 est un axe est - ouest qui suit la vallée moyenne de l'Oise et relie Creil à Compiègne. Elle est reliée à la RD 26 mentionnée précédemment par les RD 155 et 156. L'autoroute A1 est un axe nord-sud reliant le bassin Parisien au nord de la France. À proximité de Verberie, elle est uniquement accessible en passant par la RD 200, sur laquelle se situe l'échangeur no 9 « Pont-Sainte-Maxence / Compiègne sud », localisée en réalité sur la commune de Longueil-Sainte-Marie.

Sur la ligne de Creil à Jeumont, existait une gare nommée Verberie, sur la commune de Longueil-Sainte-Marie, jusqu'à ce que Verberie n'obtienne sa propre gare sur la ligne d'Ormoy-Villers à Boves, ouverte le . Cette dernière était desservie par des trains de voyageurs de la relation Crépy-en-Valois - Compiègne jusqu'au , date de suppression du service,,.

Existe toujours la gare de Longueil-Sainte-Marie, à une distance routière de 4,3 km du centre-ville par la RD 26. Cette gare est desservie par les trains omnibus TER Hauts-de-France de la ligne C14 Compiègne - Paris. Du lundi au vendredi, s'y arrêtent dix trains vers Compiègne et huit trains vers Paris, la fréquence étant moindre le week-end. Le temps de parcours est de 54 minutes pour Paris et de 13 minutes pour Compiègne. Il n'y a pas de navettes par autobus entre Verberie et la gare, ni de piste cyclable.

La commune est desservie, en 2023, par les lignes 105, 112 et ARC Express du réseau gratuit TIC et par les lignes 640, 641, 6305 et 6447 du réseau interurbain de l'Oise.

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes :

« Comme la plupart des noms dont l'étymologie est douteuse celui de Verberie est celtique. Les doctes ne sont d'accord que sur ce point car ceux qui le nomment Wurembria le font venir de ver en eau salée et bry fontaine assurant que les Celtes appelaient ce lieu le bourg aux eaux salées tandis que les autres qui le distinguent sous le nom de Verbria et Vembria prétendent qu'il se compose de ver « grand, long » et bria tout ce que vous voudrez tantôt une montagne tantôt un lieu situé sur un fleuve ceux ci sont les plus accommodants aussi leur version paraît elle l'avoir emporté puisque les titres du treizième siècle l'appellent longus mons in valle longus mons in colle d'où l'on a fait le nom de Longmont que porte le village de Saint Vaast »,.

Histoire

Préhistoire et Protohistoire

- Le Buisson Campin, occupations du Magdalénien

Bernard Lambot, de la Société d'archéologie champenoise, découvre deux locus du site magdalénien du Buisson Campin. C'est le premier site magdalénien trouvé en place dans l'Oise. Roger Agache découvre aussi un grand bâtiment protohistorique lors d'une prospection aérienne,. Les fouilles commencent en 1976,,, avec une équipe composée essentiellement de bénévoles et Françoise Audouze comme co-responsable. À partir de 1982, la proportion d'étudiants, y compris d'étudiants étrangers, augmente dans l'équipe de fouille : le Buisson Campin devient une étape dans la formation de futurs archéologues. Mado Caron est la seule bénévole restant fidèle au poste, jusqu'à la dernière campagne de fouilles en 2002. James J. Enloe, qui vient de terminer sa thèse sur le partage du gibier à Pincevent, commence l'étude de la faune du Buisson Campin en 1987. En 1988 la fouille change de statut : de fouille de sauvetage (sur la base des destructions causées par les labours) elle devient une fouille programmée triennale en 1988. James Enloe est nommé co-directeur de la fouille en 1991, et de 1991 à 2001 le site devient une école de fouilles de l'université de l'Iowa.

En 1979 un squelette d'enfant est découvert entre les locus 190 et 201. Daté tout d'abord du Chalcolithique à environ 3 000-2 500 ans (Audouze 1986), une datation ultérieure lui donne un âge attribuable au Mésolithique moyen,,,.

Une partie du site de la Verberie est inscrite comme monument historique par arrêté du 3 octobre 1995.

- La Croix des Champs, occupations du Mésolithique et du Chalcolithique

À la fin des années 1990, une campagne de sondages préalable à l'aménagement des abords du stade municipal (7 000 m2) a mis au jour des vestiges archéologiques attribuables à différentes périodes : Mésolithique, Chalcolithique et Protohistoire. Il n'y a ni de structure ni de concentration de mobilier.

- Les Gâts et la plaine d'Herneuse, occupations de l'âge du bronze et du gallo-romain moderne

Probablement depuis la fin du Bronze ancien (pour un silo) et de façon sure au Bronze final IIIb et au Hallstatt moyen, les structures se concentrent dans des zones basses du lieu-dit les Gâts, près d'anciens chenaux. Les fosses sont associées à des édifices juchés sur trois ou quatre poteaux et qui n'ont pas pu être datés. Le silo qui est peut-être daté de la fin du Bronze ancien a fourni un vase auquel était accolé (fortuitement?[pas clair]) un os frontal humain de jeune adulte. Ce sont les premières occupations repérées dans ce secteur.

Au Hallstatt final et à La Tène ancienne, on retrouve des fosses, des silos et quelques constructions aux "Gâts", toujours dans des zones basses près d'anciens chenaux ; mais sur "la Plaine d'Herneuse" les vestiges d'occupation se trouvent sur les versants ou les sommets des buttes. Ce dernier lieu a aussi fourni la principale occupation sur ce site, datant de la transition entre La Tène moyenne et La Tène finale et montrant deux états distincts d'un même établissement.

Moyen-Âge

Verberie fut une résidence campagnarde des rois francs et de Charlemagne. Charlemagne s'y fait construire un vaste palais allant de la chapelle Saint-Pierre jusqu'au château d'Aramont sur une longueur de 420 mètres. Cette construction est flanquée de tours rondes en pierre de taille ; les murs sont ornés de bas-reliefs et les frontons surmontés de statues colossales. Les portes sont d'airain, les mosaïques de marbre, les meubles incrustés d'or. Les jardins très vastes forment terrasse. Le parc s'étend jusqu'à la forêt coupée de canaux et parsemée d'étangs.

La ville primitive est comparable à nos moyennes villes de province actuelles. Au VIe siècle, Verberie forme une grande agglomération. Au cours des siècles, Verberie a vu défiler bien des rois : Pépin le Bref, Louis le Débonnaire (830), le roi Eudes (890), plus tard Charles VII…

Charles Martel, après sa victoire de Poitiers contre les Sarrasins, vient se reposer à Verberie (739). C'est là qu'il contracte la maladie dont il meurt deux ans plus tard. Il y reçoit, du pape Grégoire III, les chaînes de saint Pierre et les clefs de son sépulcre.

La ville est le siège de plusieurs conciles en 752 (ou 753), 756, 853 et 869.

En 856, la fille de Charles le Chauve, Judith, y épouse Æthelwulf, le roi du Wessex.

Saccagée par les vikings, Verberie est restaurée en 885 puis pillée à plusieurs reprises au cours du Xe siècle.

Brûlée par les Anglais en 1359, la ville est reconstruite par Charles V. Au XVIe siècle elle est réduite à l'état de simple bourg : les guerres l'ont ruinée. Il reste quelques maisons des XVIe et XVIIe siècles. En 1530, la cité est encore fortifiée. Les murailles sont percées de cinq portes encore présentes au début du XIXe siècle.

Charles VII fait démolir en 1431 les murs fortement endommagés de la ville ; ces derniers sont rétablis par François Ier et restaurés sous la Fronde.

Constance d'Arles, reine de France par son mariage avec Robert II, donne à l'abbaye de Compiègne un très important domaine à Verberie pour le repos de son fils Hugues, inhumé dans l'église de l'abbaye Saint-Corneille.

Temps modernes

Révolution française et Empire

La famine à Verberie est la cause du ralliement à la Révolution française. La ville accueille cette révolution avec joie. En , le lieutenant-colonel Claude Antoine Capon de Château-Thierry crée le camp militaire de Verberie afin de préparer et d'entraîner les bataillons de volontaires nationaux. Le , elle plante l'arbre de la liberté et le 30 prairial () de l'an II, elle célèbre avec enthousiasme la fête de l'Être suprême.

Époque contemporaine

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Rattachements administratifs

La commune se trouve dans l'arrondissement de Senlis du département de l'Oise.

Elle faisait partie depuis 1801 du canton de Pont-Sainte-Maxence. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton de Crépy-en-Valois.

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la quatrième circonscription de l'Oise.

Intercommunalité

Verberie était le siège de la petite communauté de communes du Pays du Coquelicot, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 1996 et auquel la commune avait transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants, cette intercommunalité a fusionné avec sa voisine pour former, le , la communauté d'agglomération dénommée Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne.

Tendances politiques et résultats

Lors du premier tour des élections municipales de 2014 dans l'Oise , la liste SE menée par Michel Arnould obtient la majorité absolue des suffrages exprimés avec 951 voix (53,88 %, 21 conseillers municipaux élus dont 9 communautaires), devançant de 137 voix celle UMP menée par le maire sortant Patrick Floury (814 voix, 46,11 %, 6 conseillers municipaux élus dont 2 communautaires).

Lors de ce scrutin, 37,35 % des électeurs se sont abstenus.

Lors du second tour des élections municipales de 2020 dans l'Oise, la liste DVC menée par le maire sortant Michel Arnould remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 782 voix (53,41 %, 24 conseillers municipaux élus dont 2 communautaires), devançant de 100 voix celle DVD menée par Patrick Floury — qui bénéficiait de la fusion de la liste SE menée par Philippe Deppe — qui a obtenu 682 voix (46,58 %, 6 conseillers municipaux élus).

Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, 47,13 % des électeurs se sont abstenus.

Liste des maires

Jumelages

La commune est jumelée avec :

- Rayne (Essex) (Royaume-Uni) depuis

Équipements et services publics

Population et société

Démographie

Les habitants sont appelés les Sautriauts.

En effet, les habitants ont institué un jeu fort original, les Sautriaux. Deux enfants s'enlaçaient en boule les pieds de l'un à la tête de l'autre et roulaient du haut de la colline jusqu'en bas. Ce jeu est à l'origine du nom des habitants de Verberie,.

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007.

En 2022, la commune comptait 3 858 habitants, en évolution de −1,61 % par rapport à 2016 (Oise : 0,87 %, France hors Mayotte : 2,11 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 20,7 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 820 hommes pour 2 003 femmes, soit un taux de 52,39 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Verberie compte cinq monuments historiques, dont un porte seulement sur le patrimoine archéologique en sous-sol :

- L'Église Saint-Pierre (classée au titre des monuments historiques par liste de 1862) : Régulièrement orientée, l'église de plan cruciforme se compose d'une nef aveugle de quatre travées accompagnée de deux bas-côtés, d'un transept largement saillant, d'un chœur à pans coupés de deux travées, sans bas-côtés, et d'un clocher en bâtière occupant l'emplacement de la première travée du bas-côté sud à laquelle il se substitue. L'église Saint-Pierre entre dans le petit groupe des premières églises classées au titre des monuments historiques dans le département de l'Oise par listes de 1840 et 1862, comptant moins d'une trentaine d'édifices. Sa réputation est en grande partie imputable à une tradition orale, selon laquelle le croisillon méridional du transept serait l'ancienne chapelle du palais royal de Charlemagne. Bien qu'édifiée au XIIe siècle seulement, c'est toutefois un intéressant exemple d'architecture romane finissante. Pour ses autres parties qui sont gothiques, l'église Saint-Pierre est assez caractéristique d'une petite église du Valois du XVe siècle, car reconstruite en grande partie après son bombardement par les Anglais en 1430. Les murs et la plupart des baies du chœur et du croisillon nord remontent toutefois au XIIIe siècle, et les finitions du bas-côté nord et de la première travée de la nef sont influencées par l'architecture Renaissance. À l'intérieur, les murs sont tout autour recouverts de boiseries du début du XVIIIe siècle.

- « Le Petit Cappy » ou L'hôtel Saint-Jacques (celliers et cheminées intérieures inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du ) : Vieille maison du XIVe siècle, rue de Paris, qui fut la demeure de Pierre Coquerel, secrétaire de Philippe de Valois.

- L'ancienne chapelle Notre-Dame des Monts, rue de Paris (inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du ) : Construite entre 1339 et 1342 pour Pierre Coquerel également, cette chapelle comporte deux vaisseaux de quatre travées non voûtées, recouvertes par une charpente en carène renversée. La subdivision en travées n'est suggérée que par les contreforts à l'extérieur. Contrairement à la règle, l'édifice est orienté nord-sud, le portail étant au nord et le chevet au sud. Les fenêtres étaient en tiers-point avant d'être bouchées, et le chœur était à chevet plat. La chapelle était desservie par les Mathurins du prieuré Saint-Nicolas (voir ci-dessous). Elle a cessé d'être utilisé comme chapelle bien avant la Révolution. Peu de temps après sa vente comme bien national, le bâtiment a été englobé dans une ferme,.

- Le Manoir Saint-Germain, sur l'ancienne route de Verberie à Rhuis, aujourd'hui voie privée (bâtiment d'habitation, communs, pigeonnier et mur de clôture inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du ) : Des actes de 1257 et 1390 mentionnent pour la première fois le lieu (appelé Saint-Germain-près-Verberie ou Saint-Germain-lès-Rhuis) et la seigneurie, et attestent l'existence d'un modeste manoir. La partie nord du manoir actuel semble effectivement remonter à la fin du XIVe siècle. La partie sud, beaucoup plus récente, est attribuée à Hugues de Ligny et date de 1550 environ. Au début du siècle suivant, le manoir est adapté au goût de la Renaissance avec l'ajout de quelques détails architecturaux. En 1658, l'archevêque Henri de La Mothe-Houdancourt entre en propriété de la seigneurie, dont une partie avait été vendu aux enchères après sa saisie. Il met le domaine à disposition de son receveur Jean Grévin, marchand à Pont-Sainte-Maxence. À partir de ce moment, le logis est converti en bâtiment agricole. Cette désaffectation explique sans doute la survie du bâtiment, car il ne correspondait plus aux exigences des époques suivantes. La seigneurie échoit au prince de Soubise au XVIIIe siècle, avec celles de Roberval et Rhuis, mais est encore vendue une dernière fois avant la Révolution, en 1781, au profit de Achille-René d'Avesne de Fontaine. Au début du XXe siècle, l'ancien manoir est utilisé pour héberger des ouvriers saisonniers, et laissé à l'état d'abandon à partir de sa vente en 1939. Lors de son rachat par le baron et la baronne Marcel Bich, la demeure est dans un état de ruine avancée. Commence alors une restauration menée de façon exemplaire sous la direction de Michel Legendre, architecte en chef des Monuments historiques. - Le logis donne sur une cour pavée de grès, délimitée par de longs murs le joignant aux communs, également restaurés. L'escalier en colimaçon dans la tourelle accolée à l'angle sud-est du logis a pratiquement dû être construit à neuf. L'église de l'ancien hameau de Saint-Germain ayant disparu, le baron Bich la remplaça par la chapelle Saint-Cyr du hameau de Lèvemont, rachetée à la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher et transportée vers l'ancien emplacement de l'église en 1970.

- Un site archéologique préhistorique et gaulois, parcelles cadastrales n° A 10, 125, 341, 345, 346 sur une propriété privée (inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du ).

On peut également signaler :

- Le château de Saint-Corneille et sa ferme, chemin des Aulnes de Saint-Corneille, à l'extrémité ouest de la ville, au milieu d'un bois : ce château a été transformé en appartements. Il était à l'origine la résidence du concierge ou intendant du palais royal, et se présentait comme une grosse tour terminant à l'ouest les dépendances des bâtiments royaux. Saint-Corneille a ensuite été érigé en fief lié à l'office du concierge, fonction qui a été rendue héréditaire par abus de pouvoir de l'un de ses détenteurs. Le roi Robert leur rachète le fief grâce à l'or que Constance d'Arles apporte dans leur mariage, puis il en fait don à l'abbaye Saint-Corneille en 1029. Les moines de l'abbaye vendent le domaine vers le début du XVe siècle. Non visible depuis le domaine public. Sans illustration.

- Le château d'Aramont, rue Saint-Pierre : la seigneurie d'Aramont et celle de Verberie furent acquises en 1632 par Henri de Lancy, trésorier des guerres sous Henri IV. Le château d'Aramont lui est généralement attribué, et a vraisemblablement été construit avant 1639, quand Henri de Lancy devint également seigneur de Raray et se consacra à la reconstruction de ce château. Or, comme le montre un dessin de 1818, le château d'Aramont d'origine fut beaucoup plus petit, son corps de logis principal de style classique ne comportant que cinq travées, prolongé par des ailes basses rejoignant des pavillons. Le château actuel garde sans doute des éléments de ce premier château, mais date pour l'essentiel de la seconde moitié du XIXe siècle. Hippolyte Mosselman, banquier bruxellois et propriétaire d'Aramont depuis les années 1840, le fit reconstruire et agrandir considérablement. Depuis, le château présente un style historisant avec un abondant décor, constitué de balcons, lucarnes, faîtages et hautes cheminées arborant des M pour Mosselman. Les communs, au nord de la cour d'honneur, conservent par contre leur style d'origine. Le banquier mourut en 1873, et le château changea encore plusieurs fois de propriétaire, comme pendant tout son histoire. Il appartient aujourd'hui à la commune de Verberie, et abrite des salles pour réceptions, des gîtes et plusieurs organismes socio-culturels. Une visite extérieure est possible tous les jours, et le parc avec ses promenades et équipements sportifs est ouvert au public. À remarquer également, un élégant colombier octogonal sur le parking.

- L'Ancienne prévôté royale, rue Juliette-Adam : ce bel hôtel du XVIe siècle a abrité la mairie de Verberie jusqu'au début des années 2010. Vers 1830, exista encore une tourelle carrée et un escalier en colimaçon, ainsi que des cachots noirs au sous-sol, encore utilisés comme prison.

- L'ancien couvent des mathurins et chapelle Saint-Nicolas - ancien hôtel-Dieu, rue de Paris, à l'angle avec la rue Saint-Nicolas : l'hôtel-Dieu est d'origine très ancienne et remonte au moins au XIIe siècle. Sa fondation est en tout cas antérieure à celle du prieuré des mathurins, par Philippe-Auguste en 1206, comme l'un des tout premiers établissements de cet ordre en France. Grand promoteur des Trinitaires, il appela à Verberie trois prêtres, trois laïcs et un procureur (ou ministre), et leur fait construire une église pour remplacer le simple oratoire de l'hôtel-Dieu. La construction ne dura que trois ans, et l'église est consacrée par l'l'évêque de Soissons, Aymard de Provins, en octobre 1209. Comme l'indiquent des chartes de saint Louis de la période 1236/1255, les autres bâtiments de l'hôpital furent également reconstruits à cette époque. Philippe le Hardi fit agrandir les bâtiments peu de temps après. Le diplomate et historien Robert Gaguin fut, pendant sa jeunesse, prieur des mathurins de Verberie. Disgracié à la cour, il devint général de son ordre. Pendant toute son existence, cinq ou six pères mathurins habitent le prieuré. Le dernier prieur, M. Chauvier, fut également général de son ordre, et mourut de chagrin à la suppression du prieuré, en 1792. Le bâtiment médiéval a subi maints remaniements et ne conserve plus de son aspect initial que les volumes, les contreforts et les hautes fenêtres bouchées. Transformé en logements et abritant un commerce, l'ancien hôtel-Dieu a récemment bénéficié d'une restauration et se présente dans un excellent état.

- « La Mabonnerie », dans un écart de Verberie près de Saint-Sauveur : au comté de Valois, c'est l'une des maisons fortes médiévales ayant le mieux conservé son caractère. La propriété se présente comme une plate-forme grossièrement rectangulaire entourée de douves, prolongée à l'ouest par un vaste espace en hémicycle destiné aux jardins. La passerelle mobile du fossé est précédée par une basse-cour et donne directement accès au logis médiéval, qui remonte au XIVe siècle pour ses parties les plus anciennes. C'est un bâtiment rectangulaire à contreforts, de modestes dimensions, prolongé d'un côté par un bâtiment plus récent construit sur des bases médiévales. Le premier étage était destiné à l'habitation ; une tourelle d'angle était aménagée comme pigeonnier. L'on suppose que la partie de la plate-forme non construite était simplement protégée par des palissades.

- Le cimetière militaire de Verberie : nécropole nationale avec ossuaire, entretenu aux frais de l'État par le ministère des Anciens Combattants. D'une superficie de 6 518 m2, il contient 2 600 corps, dont 1 145 en tombes. Sans illustration.

- Le viaduc de la LGV Nord : Ce viaduc qui franchit l'Oise a une longueur de 1 526 mètres. C'est le second viaduc ferroviaire européen en longueur. Il comprend 32 piles, une tous les 48 mètres, dont la hauteur varie de 7 à 30 mètres.

Personnalités liées à la commune

- Pierre Auriol (1280-1322), savant théologien qui serait né à Verberie. Nommé cardinal par Jean XXII, il a écrit un abrégé de la bible.

- Robert Gaguin (1433-1501), diplomate, chroniqueur et humaniste français, ministre général de l'ordre des Trinitaires, fut prieur du couvent des mathurins pendant sa jeunesse.

- Jeanne Harvilliers, la sorcière de Ribemont, (1528-1578) ;

- Claude Carlier, dit l'abbé Carlier (1725-1787), historien et agronome.

- Michel Paul Guy de Chabanon (1730-1792), de l'Académie française, résidait couramment à Verberie.

- Louis Alexandre Marie de Musset (1753-1839), écrivain, fut présenté à Louis XV alors qu'il était lieutenant colonel au camp de Verberie.

- Nicholas Clément (1779-1841), ingénieur physicien et chimiste, il exploita à Verberie une des premières fabriques d'alun où il produisit en grande quantité un pigment bleu inventé en 1828, le bleu outremer.

- Charles-Bernard Desormes (1777-1864), gendre de Nicholas Clément, chimiste, fut maire de Verberie à plusieurs reprises.

- Juliette Adam (1836-1936), écrivain et féministe, est née à Verberie.

- Hippolyte Sebert (1839-1930), scientifique et général français grand défenseur de l'espéranto, dont il préside un temps la fédération française.

- Charlus (1860-1951), chanteur, est mort à l'âge de 90 ans chez une de ses petites nièces à Verberie où son corps repose au cimetière.

- Baron Bich (1914-1994), cofondateur de la société BiC leader mondial des stylos à bille, résida au manoir Saint-Germain de Verberie.

- Roger Pannequin (1920-2001), alias commandant Marc, résistant communiste, est mort à Verberie.

Héraldique

Pour approfondir

Bibliographie

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [Audouze 2009] Françoise Audouze, « De l'archéologie des bouts de ficelles au Géoradar, 25 ans de fouilles au "Buisson Campin", Verberie (Oise) », Supplément à la Revue archéologique de Picardie « Hommage à Marc Durand », , p. 15-32 (lire en ligne).

- [Bardon et al. 1983] Nicole Bardon, Louis Bardon, Jacques Bernet et Jean-Pierre Besse, « Verberie et sa région », Annales historiques Compiègnoises : Études Picardes modernes et contemporaines, Compiègne, no 22, , p. 3-24

- [Bardon & Bardon 1983] Nicole Bardon et Louis Bardon, « Verberie au XIXe siècle ». 2e partie : « Économie et société », Annales historiques Compiègnoises : Études Picardes modernes et contemporaines, Compiègne, no 23, , p. 29-40

- [Beaudry 1911] Amédée Beaudry, « Du presbytère de Verberie à l'échafaud », Comptes-rendus et Mémoires du Comité Archéologique de Senlis, Senlis, 5e série, vol. III, , p. 115-139 (lire en ligne, consulté en )

- [Cras 1998] Christian Anthime Cras, Une histoire buissonnière de Verberie, de la Préhistoire à nos jours, Verberie, Association Verberie Art et Culture, , 207 p. (ISBN 2-86861-104-4).

- [Debacq 1917] A. Debacq, Verberie pendant l'invasion de 1914 : Impressions et souvenirs, Senlis, Imprimerie administrative et commerciale, , 110 p. (lire en ligne)

- [Graves 1834] Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Pont-Sainte-Maxence, arrondissement de Senlis (Oise), Beauvais, Achille Desjardins, , 192 p. (lire en ligne), p. 96-113.

- [Manuel 1882] Victor Manuel, « Documents sur Verberie », Comptes-rendus et Mémoires du Comité Archéologique de Senlis, 2e série, vol. VIII, 1882-1883, p. 211-228 (lire en ligne, consulté en )

- [Morel 1882] Morel, « Le dénombrement de la terre de Rhuis et de Saint-Germain-lès-Verberie (Oise) vers 1390 », Comité Archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, Senlis, 2e série, vol. VIII, 1882-1883, p. 139-210 (lire en ligne, consulté en ).

- [Pitteman 2002] Sandrine Pitteman, « L'église Saint-Pierre de Verberie et sa place dans l'architecture religieuse d'Île-de-France », Bulletin de la Société historique de Compiègne « B38 », , p. 253-293 (lire en ligne [PDF], consulté en ).

Articles connexes

- Liste des communes de l'Oise

Liens externes

- Site de la mairie

- « Dossier complet : Commune de Verberie (60667) », Recensement général de la population de 2021, INSEE, (consulté le ).

- Verberie sur le site BANATIC du Ministère de l'intérieur (DGCL).

- « Verberie » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

Cartes

Références

Site de l'Insee

Autres sources

- Portail de l’Oise

- Portail des communes de France