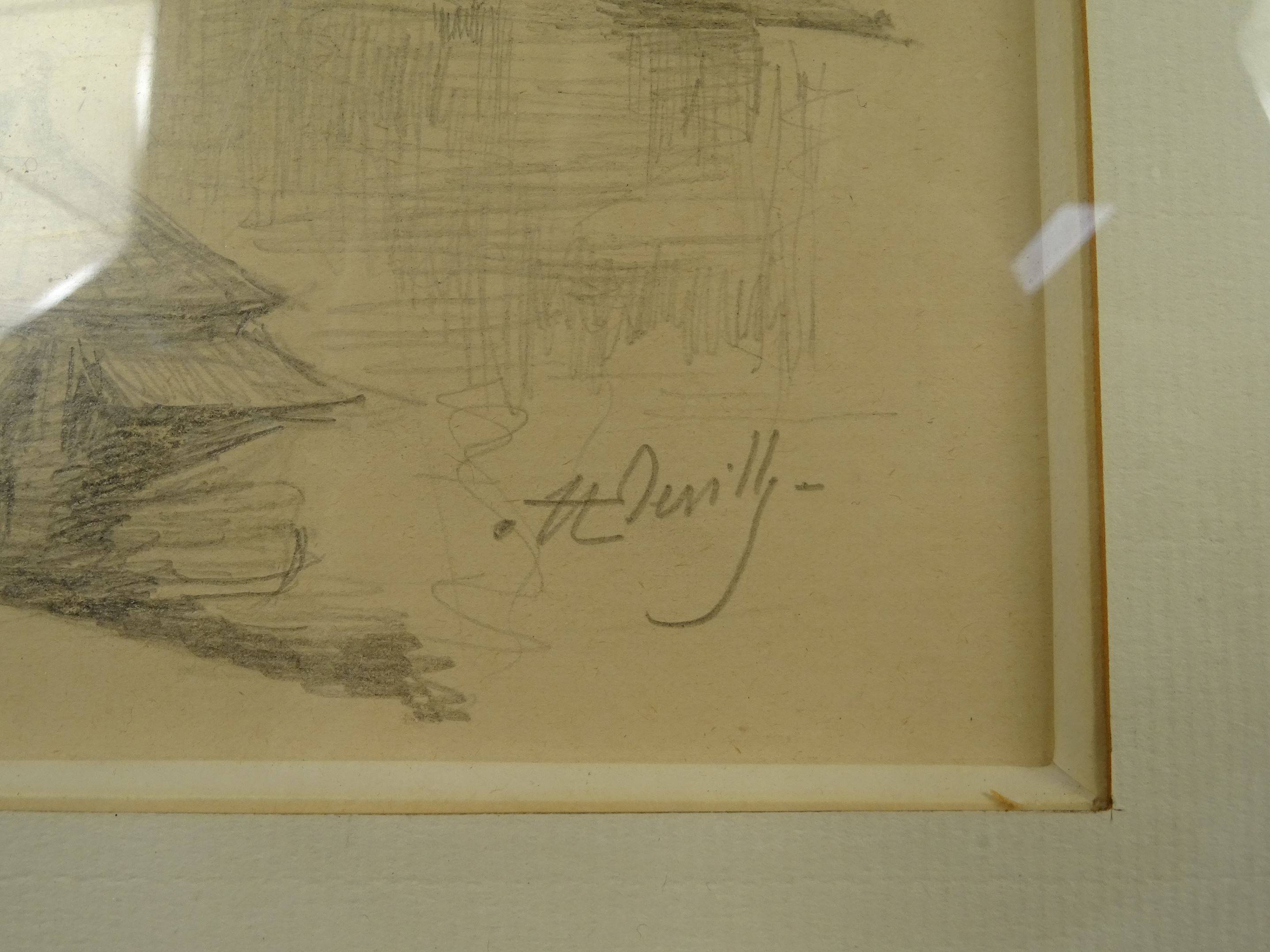

Henry Wilfrid Deville (1871-1939) est un architecte et un graveur aquafortiste français ayant accompli une partie de sa carrière aux États-Unis.

Biographie

Enfance, formation et début de carrière d'architecte

Henri Wilfrid Joseph Théobald Deville naît le chemin du Pressoir-Chênaie à Chantenay-sur-Loire, qui est alors une commune limitrophe de Nantes. Ses parents sont Wilfrid Théobald Deville, commis, et Berthe Anne Duchemin, sans profession, résidant au no 4 du boulevard Sébastopol à Nantes.

Il entre aux Beaux-Arts de Paris en 1893 dans la classe de l'architecte Henri Deglane. Il est diplômé en 1897, puis DaPLG en 1900.

En 1900, il est, entre autres, sous les ordres de Charles Meysson, chargé de la conception des grilles du monument des enfants du Rhône au parc de la Tête d'or à Lyon.

Le , à Paris 14e, il épouse Antonia Gabrielle Eugénie Cécille.

Carrière aux États-Unis

Ayant eu pour condisciples aux Beaux-Arts les Américains John Mead Howells et Isaac Newton Phelps Stokes (en), ceux-ci le font venir à New York pour travailler dans leur cabinet d'architecte, Howells & Stokes, sur des bâtiments publics.

En 1907, il rencontre le graveur américain Henry Winslow qui l'initie à la technique de l'eau-forte. Deville est fortement impressionné par les bâtiments new-yorkais, les perspectives qui se dégagent de la ville depuis Brooklyn et commence à dessiner puis graver une quantité importante de pièces. Lors d'un séjour à Paris en 1908, il reçoit des conseils de la part d'Auguste Lepère, lequel le présente au galeriste Edmond Sagot, grand amateur et marchand d'estampes. Par ailleurs, il croise à New York le graveur, nantais comme lui et ami de Lepère, Jean Émile Laboureur : les deux hommes resteront liés. Fin 1913, son travail de graveur commence à être reconnu aux États-Unis : deux articles importants en témoignent, dans Harper's Magazine et l'International Studio : la revue imprime six gravures qui proposent des vues du Manhattan des années 1910. En , il expose trente-huit eaux-fortes à la Brown & Co. Galleries (New York).

Retour en France

L'entrée en guerre de la France précipite la décision d'Henry Deville de rentrer en France pour s'enrôler : durant le conflit, de 1914 à 1918, il continue à exécuter de nombreux dessins des tranchées ainsi que des zones dévastées du côté de Nancy qu'il gravera par la suite (1919). Il est nommé officier d'infanterie près l'État major.

En 1922, il est nommé par le Gouvernement architecte en chef de la reconstruction des régions libérées, dans l'Est de la France : il avait commencé à travailler à la restauration de Lunéville en 1919 puis ce fut au tour de Nancy. En 1924, il conçoit l'hôtel de ville de Baccarat qui est aujourd'hui restauré et mis en valeur.

Par la suite, il revient à l'eau-forte, figurant les paysages de son enfance nantaise. Ce travail est salué par la revue L'Amateur d'estampes qui signale que ses gravures américaines sont alors offertes aux yeux du public français.

Il termine sa carrière comme contrôleur des habitations à bon marché pour le ministère de la Santé publique. En 1934, il est nommé officier de la Légion d'honneur.

Mort et postérité

Il meurt le dans son atelier parisien situé au 12 de la rue Victor-Considérant et est inhumé le à Nantes, au cimetière La Bouteillerie,. En 1948, son épouse lègue à la ville de Nantes une partie de ses archives, de nombreuses gravures et une bourse d'architecture.

Une rue de Nantes, située dans le quartier Dervallières - Zola (qui fait partie du territoire de l'ancienne commune de Chantenay), porte son nom.

Œuvre

Bâtiments

La liste officielle des bâtiments conçus par Henry Deville comprend :

- 1899-1900 : pavillon de la Monnaie, exposition universelle de Paris.

- 1900 : église Saint-Joseph de Grenoble, avec Charles Meysson.

- 1900-1901 : avec Charles Meysson, grilles du monument des enfants du Rhône au parc de la Tête d'or à Lyon.

- 1901 : hôtels particuliers à Couëron, Le Loroux-Bottereau, Nantes.

- 1903 : hôtel de ville de Bucarest (Roumanie)

- 1903-1914 : bâtiments publics à New York, cabinet Howells & Stokes.

- 1919-1924 :

- groupes scolaires de Badonviller et Lunéville.

- hôtel de ville de Baccarat.

Gravures

Deville composa plus d'une centaine d'eaux-fortes et quelques bois, représentant des paysages urbains et la campagne. Ses compositions sont fortement contrastées, il travaille le cuivre assez longuement et semble-t-il d'après dessin ou de mémoire. Ses influences sont Whistler, Laboureur, pour les contemporains, et pour les maîtres anciens, Charles Meryon et Piranese.

La conservation, quant à son inventaire, fait état : de pièces à la Bibliothèque nationale de France, soit 44 eaux-fortes, dont quelques vues de New York et des paysages de Pennsylvanie ; on compte aussi des marines et vues champêtres du pays nantais. Les dates indiquées vont de 1911 à 1936.

On compte aussi un important lot conservé au musée des beaux-arts de Nantes, soit 55 pièces, et outre des gravures, des aquarelles et des dessins.

Par ailleurs, le musée de la New York Historical Society conserve un état gravé de The Game of Marbles (Les joueurs de billes) et la New York Public Library, quatre pièces.

- Choix d'eaux-fortes d'Henry Deville

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

- Jean Laran (direction), Inventaire du fonds français après 1800, Paris, BnF / Cabinet des estampes, 1953, volume VI.

- (en) « Henry Wilfrid Deville », extrait de la notice dans le dictionnaire Bénézit , sur Oxford Art Online, (ISBN 9780199773787)

- « Deville, Henry Wilfrid », dans David Karel (direction), Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du Nord, p. 240-241 — lire extrait en ligne.

- Janine Bailly-Herzberg, « Deville, Henry », dans Dictionnaire de l'estampe en France (1830-1950), (ISBN 9782080120137), p. 101.

- Éric Lhommeau et Karen Roberts, Les Artistes dans les cimetières nantais, Nantes, Le Veilleur de nuit, , 91 p. (ISBN 979-10-90603-03-5), p. 13.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Artists of the World Online

- Bénézit

- Musée d'Orsay

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

- Portail de la gravure et de l'estampe

.jpg)