Les Bonnes villes liégeoises étaient les localités les plus importantes de la principauté de Liège. Elles envoyaient des représentants au Tiers état (généralement 2), pouvaient s'entourer d'un mur d'enceinte (avec l'obligation d'en défendre l'accès) et ériger un perron.

Ce statut n'est pas à confondre avec celui de bonne ville en France, lors de l'Ancien Régime.

Rôle politique

Après la Paix de Fexhe en 1316, le pouvoir législatif du pays fut partagé entre le prince et les 3 États. Cette assemblée était appelée Sens du pays :

- le Chapitre de la Cathédrale (État primaire)

- l'État noble

- le tiers état.

Les « Journées d'État » duraient 10 jours, et se tenaient ordinairement deux fois par an. Pour qu'une proposition du souverain devienne loi, chacun des 3 États devait l'accepter. D'où le rôle prépondérant des bonnes villes, le tiers état jouant un rôle analogue au Parlement d'une monarchie parlementaire.

Ce pouvoir fut encore renforcé le et la Paix des XXII : les fonctionnaires et conseillers du prince étaient responsables devant le Tribunal des XXII, dont les décisions étaient souveraines. Ce Tribunal était composé de 4 chanoines du Chapitre, 4 chevaliers et 14 représentants des bonnes villes.

Le système des Trois États perdura jusqu'au , lorsqu'il fut remplacé, en pleine Révolution liégeoise, par une assemblée unique : la Convention nationale liégeoise (élue au suffrage universel direct).

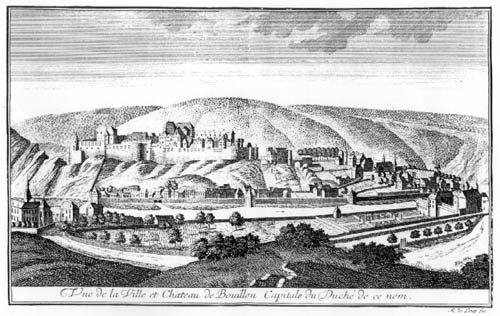

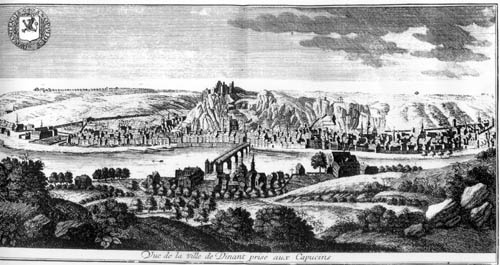

Liste des 23 bonnes villes

Au nombre de 21 au début des temps modernes, leur nombre fut définitivement fixé à 23 en 1651. On comptait parmi elles 12 villes thioises et 11 villes françoises (romanes ou wallonnes).

Le territoire de la principauté était divisé en quartiers (5 en banlieue liégeoise et 10 hors-banlieue). La liste ci-après indique ce quartier, ainsi que le nombre de sièges au Tribunal des XXII et la province belge actuelle où se trouve la ville. L'ordre correspond à celui de préséance, c'est-à-dire l'ordre d'ancienneté dans l'obtention du titre de bonne-ville,.

Deux autres villes avaient des statuts particuliers par rapport à la principauté et/ou au prince-évêque. Elles n'avaient pas le statut de bonne ville car elles n'envoyaient pas de représentants au tiers état de la principauté.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

- Bibliothèque Centrale de la Ville de Liège Chiroux, Liège et ses bonnes villes, Eugène Wahle, , 70 p. (ISBN 2-87011-073-1, EAN 9782870110737, OCLC 66072163, présentation en ligne)

- Bruno Demoulin, « Le destin de la Cité de Liège, des bonnes villes liégeoises et du Tribunal des XXII au temps de l'absolutisme princier et de la régence impériale (1684-1723) », Annuaire d'Histoire Liégeoise, t. XXVI, no 50, 1992-1993, p. 1-90, article no 207 (ISSN 0304-0771, OCLC 183358507)

- J. Lyna, « Les bonnes villes du comté de Looz; l'adoption du droit liégeois et leur origine », Bulletin de l'institut archéologique liégeois, Liège, t. XLIX, , p. 65-76 (ISSN 0776-1260, lire en ligne)

Articles connexes

- Bonne ville : article sur les bonnes villes en France.

- Principauté de Liège

- Armorial des communes de la province de Liège

Liens externes

- Fabrice Muller, « Les bonnes villes liégeoises (avec carte) », sur fabrice-muller.be (consulté le )

- Fabrice Muller, « Liège et sa principauté à travers les siècles », sur fabrice-muller.be (consulté le )

- « Les bonnes villes et leurs armes », sur perso.infonie.be, (consulté le )

- « Histoire de la principauté de Liège », sur perso.infonie.be, (consulté le )

- « Les 4 paix des XXII », sur perso.infonie.be, (consulté le )

- Portail de Liège

- Portail de la Belgique